4. 姿勢・痛み・可動域に与える影響

4-1. 可動域制限との関連

寝返りでは、頸部・脊柱・肩・股関節の複合的な可動性が求められるため、どこか一部の制限があっても運動戦略に変化が生じます。

股関節屈曲・内外旋制限 → 代償的に腰椎が回旋・屈曲

肩甲骨の可動域低下 → 頭部や体幹での過剰運動

4-2. 慢性疼痛との関係

腰痛:寝返り時に腹筋群や脊柱支持筋が適切に働かないと、過剰な剪断ストレスが椎間関節・椎間板にかかる

肩の不調:肩甲胸郭リズムが乱れ、寝返りでの肩の衝突や緊張が起こる

5. 評価と介入の視点

5-1. 評価例

寝返り動作の左右差:どちらに回りやすいか(→軸側の筋出力差を示唆)

開始動作の部位:頸部主導か、下肢主導か(→発達段階の評価や代償の特定)

重心移動の滑らかさ:中枢の運動計画能力を反映

5-2. 実技介入アイデア

促通刺激:

肋骨・骨盤への皮膚牽引で回旋を誘導

足部の背屈・内旋により股関節屈曲を促す

片側寝返り反復:

弱化した側の筋出力と感覚入力を反復で強化

ボールやスライダー使用:

接触面を変化させることで体性感覚の再学習

6. 発達・高齢・麻痺・スポーツの文脈での応用

乳幼児:運動発達段階での「頭部 → 体幹 → 四肢」の順序確認

高齢者:寝返り不能=ベッド上自立度低下 → 床上動作獲得にも応用

脳卒中・片麻痺:非麻痺側への寝返りから練習開始

アスリート:体幹・骨盤の回旋分離を活用したパフォーマンス向上(例:投球・スイング)

まとめ

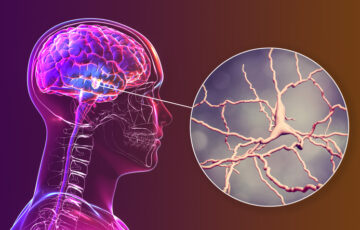

寝返り動作は単なる寝床上の動作ではなく、脳・感覚・関節可動性・運動制御がすべて統合されたヒトの機能的回旋運動の基本型です。運動指導者にとっては、評価→原因特定→介入→再評価の流れを学ぶうえで最もシンプルかつ奥深い教材となります。

この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。